«ثقافة الحوار».. شرط صناعة «وعى عام» يستطيع تقييم «القبول والرفض»

بينما يحتفى الوطن ويحتفل المواطن وينبهر العالم بافتتاح المتحف المصرى الكبير، تظهر على السطح من جديد أفكار التيارات الرجعية المتطرفة المتحدثة بالإرهاب تحت اسم الدين لتحاول أن تعكر صفو مشهد اعتزاز مصرى بمنجز حضارى فائق فتسيء لتاريخنا حينا وتكفر المجتمع حينا آخر، وإن كان الرأى فى حد ذاته إنذار خطر لوضع الخطاب الدينى وشكله، إلا أن الخطورة الحقيقية هى استمرار وجود هذه العقلية المتطرفة فى بنيتها ومرجعيتها ومنهجيتها إلى الآن.

اُقحمت بذرة فكر الإرهاب على واقع المجتمع المصرى فى الستينيات، وتفرع منها تباعا حركات إسلامية الشكل بعضها ركز على ممارسة العمل الإرهابى المادى والبعض الآخر ركز على الإرهاب المستدام باقتحام العقول وتغيير فهم الدين مستندا لبزوغ عدد من التيارات المشابهة فى الأقليم.

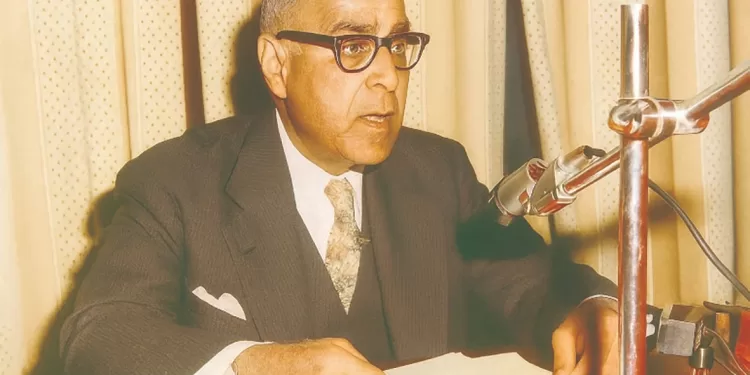

فى هذا التوقيت قرر فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة المفكر المصرى الكبير زكى نجيب محمود، أن يركز على تشريح «العقل» الذى ينتج هذه الأزمات، وأن يوظف إرث العقل المصرى الحضارى فى تطوير الفكر العربى وتجديد الخطاب الديني، محددًا على مدى إنتاجه الفكرى الضخم ملامح المشكلة وآليات الحل.

مؤلفات الفيلسوف الكبير تزامنت مع اجتياح الأساليب اللغوية والكلمات الرنانة الجذابة لمشهد الخطاب الديني، فتجتذب الملايين من البشر وتخلق حول ذاته مناعة طبيعية بحسن الحديث عن الدين وبالتالى فنقد الحديث هجوم على الدين ذاته، لذا لم تكن أى من كتاباته كتبًا هينًا، وهو لم يقدم حلولاً سهلة، بل مشروعه أشبه بتقرير طبيب يشخص بدقة مؤلمة أمراض «العليل«، ويصف له علاجًا قد يكون مرًا، لكنه فى سبيل الشفاء.

يبدأ زكى نجيب محمود مشروعه بكتاب «تجديد الفكر العربى» والذى كان الحجر الأول الذى بنيت عليه باقى المؤلفات واستندت لأساسه، وفيه بدأ تحليل معاناة الإنسان المعاصر، وهى حالة يصفها بـ«ازدواجية الفكر والحيـــاة» أو «فصام الشخصية».. يرى أن العربى يعيش فى عالمين منفصلين تمامًا، وهو ما يجسده فى استعارته البليغة والشهيرة.

«البيت ذو الطابقين»

الطابق السفلى «طابق الحياة« فى هذا الطابق، يعيش الإنسان حياة عصرية بالكامل.. هو يركب السيارة، ويستخدم الهاتف، ويتعالج بالطب الحديث، ويشاهد التلفاز، ويتعامل مع كل منجزات الحضارة الغربية القائمة على العلم والتكنولوجيا.. حياته اليومية محكومة بقوانين العقل العلمى والمنطق الوضعي.

ولكن، ما إن ينتقل هذا الإنسان نفسه إلى عالم الفكر والثقافة والحديث عن قضاياه المصيرية، حتى يصعد إلى «الطابق العلوى» وهناك، يتخلى تمامًا عن منطق العصر الذى يعيش به، ويبدأ فى التفكير والتعبير بأدوات ومنطق ينتميان إلى عصور ما قبل العلم، فى هذا الطابق تسود لغة المجاز والبيان، وتُستدعى حلول من الماضى السحيق، وتُحَل المشاكل بالخطابة الحماسية والفتاوى التقليدية لا بالتحليل العلمي.

هذا الانفصام، كما يراه زكى نجيب محمود، هو جوهر الأزمة فيخلق إنسانًا مشطورًا، يعيش بجسده فى القرن العشرين «أو الحادى والعشرين»، وبعقله فى عصور أخري.. وهذه الازدواجية تجعل أى تقدم حقيقى مستحيلاً، لأن الفكر الذى يوجه السلوك منفصل تمامًا عن واقع الحياة، وهى حالة من «التخدير الذاتى» الحضاري، حيث نهرب من تحديات الواقع باللجوء إلى أمجاد الماضى وجماليات اللغة.

ومن هنا تأتى خطورة «الدوران حول السلف» حيث تتكرر الأفكار نفسها بعناوين مختلفة حتى يخال القارئ أن بين يديه «أطعمةً كثيرة»، وهى فى حقيقتها «طعام واحد« بأسماء متعددة.. هذا الضغط النفسى/ المعرفى يولد طمأنينة زائفة تُعطِّل أسئلة العصر، وتستبدل «معايير الاختبار» بـ«منطق الاقتباس».

«عبادة الكلمة»

عبادة الكلمة على حساب المضمون، هى أحد أخطر الظواهر الفكرية التى قد يصاب بها أى إنسان، يرى الفيلسوف الكبير أن أعمق أمراض الثقافة العربية التى تنعكس على البسطاء وأصحاب المراحل الأولى من المعرفة هو «اللفظية«، أى الاهتمام بالكلمة وصياغتها البلاغية أكثر من الاهتمام بما تشير إليه فى الواقع.. بحيث تحولت اللغة العربية فى الممارسة الثقافية، من أداة دقيقة لوصف العالم وتحليله إلى أداة للتأثير العاطفى والتخدير النفسي.

يكتب فى هذا السياق «إننا نعيش فى دنيا الألفاظ عيشة السكارى بالخمر».. هو يرى أننا غالبًا ما نعتقد أننا حَلَلنا مشكلة ما بمجرد أننا تحدثنا عنها بلغة بليغة ومنمقة.. الكلمات الجميلة أصبحت بديلاً عن الفعل الصعب، والخطابة الحماسية أصبحت بديلاً عن التخطيط العلمى الدقيق. هذا المرض يجعلنا أمة «تقول ما لا تفعل»، لأن القول بحد ذاته أصبح هو الفعل والغاية.

«عبادة التراث»

يرتبط تماما توظيف اللغة لخدمة الأغراض الذاتية والأيديولوجيات بطريقة تعاملنا مع «التراث«، يوضح زكى نجيب محمود أنه لا يدعو أبدًا إلى نبذ التراث أو القطيعة معه، بل ينتقد بشدة «الهروب إلى التراث» واستدعاءه كحل جاهز لكل مشاكل الحاضر.. الخطيئة التى نرتكبها فى رأيه، هى أننا لا نفرق بين مستويات التراث المختلفة، ونتعامل معه كـ«كتلة صماء مقدسة» يجب استنساخها بالكامل.

كتب الدكتور زكى نجيب محمود «تجديد الفكر العربى» مطلع السبعينيات حيث بدأت حركات الإسلام السياسى فى الانتشار، وكان غالبيتهم من الاتجاه السلفى فسخر الفيلسوف الكبير تفكيرهم وتعاملهم مع مشكلات العصر حيث يبحثوا فى كتب الفقه القديم عن حلول لأزمات اقتصادية معاصرة.. هذا المنهج كما يراه، ليس فقط غير مجدٍ، بل هو «شلل فكرى» تام، لأنه يعفينا من واجب التفكير والاجتهاد لمواجهة تحديات عصرنا.

ذكر الدكتور زكى وهو يعيد قراءة تراث الفلسفة الإسلامية وتياراتها وتأويلاتها أن لبَّ التراث الصالح للاستئناف ما دار حول «العلاقة بين الإنسان والإنسان»، أى مركزية الكرامة والعدل والمعرفة فى تنظيم النفوس وعلاقات المجتمع، والميزان العملى الممكن الاستناد له فى تقييم التراث الدينى هو طرح ســـؤال «ما الذى يضيفه هذا المأثور إلى حل مشكلات عصرنا؟» فإذا لم يُضف طريقةً للعمل أو تصورًا يُنظم الحرية واليقين وحدود المعرفة، عاد إلى الرفوف. أما إذا قدم «معيارًا» يضبط الحكم على الأقوال والأفعال، فهو أولى بالاستثمار لا النقل.

وفى هذا الإطار يقترح الكاتب فلسفة عربية تُعيد تعريف «القيمة» بوصفها ما يصلح اليوم معيارًا للتصرف العام فى المدرسة، والإدارة، والإنتاج، والإعلام لا ما يكتفـــى بزينـــة القــول أو الإحالة إلى المثال المجرد، بغرض إيقاف العملية العقلية والأخذ الجاهز بالرأى الذى مضت عليه قرونا، وكأنه هو أصل الدين وتصبح العبادة مستندة إلى ما جاء فى التراث لا الأصل الذى عليه بنى وخلق هذا التراث كمحاولة لخدمة أصل الدين وربطه بالواقع فى وقتها.

«المعقول واللا معقول»

حدد زكى نجيب محمود بوضوح آلية لتمييز التراث فى كتابه «المعقول واللا معقول» فى تراثنا المعاصر، وحدد أن «المعقول» ليس هو كل ما يبدو منطقيًا بالمعنى العام، بل هو ما يمكن إخضاعه لأحد طريقين للمعرفة اليقينية:

الطريق التجريبى الحسى: كل ما يمكن إدراكه بالحواس، وقياسه، وإخضاعه للتجربة العلمية هذا هو عالم العلوم الطبيعية.

الطريق التحليلى المنطقي: كل ما يمكن إثباته عبر التحليل العقلى الخالص، مثل قضايا الرياضيات والمنطق الرمزى.

وبالتالى «المعقول» هو ما ينتمى إلى عالم العلم والمنطق، وهو عالم مشترك بين جميع البشر، يمكن التحقق منه ومناقشته بموضوعية.

«اللا معقول«: هو كل ما يقع خارج هذين الطريقين.

من المهم فهم أن زكى نجيب محمود لا يستخدم مصطلح «اللا معقول» كإساءة، بل كمصطلح إبســــتمولوجى «معرفى» فنــى.. «اللا معقـول» لا يعنى بالضرورة «الخطأ» أو «الشر»، بل يعنـى «ما لا يمكن معرفته أو التحقق منه بوسائل العقل العلمى والمنطقي«.. ويندرج تحت هذا الباب:

الكشف الصوفى والعرفاني: والتجارب الذاتية والوجدانية التى يدعى أصحابها أنها تكشف لهم حقائق عليا.

كل أشكال الخرافة مثل التنجيم، والسحر، والعرافة.

بهذا التحديد، يصبح «المنخل» جاهزًا، فكل فكرة فى تراثنا سيتم سؤالها: هل هى قضية علمية تجريبية؟ هل هى قضية رياضية منطقية؟ إذا كانت الإجابة «لا«، فإنها تسقط من منخل «المعقول» إلى خانــة «اللا معقول»، الذى يرى زكى نجيب محمود أنه لا يصلح كأساس لبناء حضارة حديثة.

ويحتفى زكى نجيب محمود بشدة بالمعتزلة، ويرى فيهم «العقلانيين الأوائل» فى الحضارة الإسلامية، لاسيما مع بمبدأهم القائل بـ«تحكيم العقل»، وبمحاولتهم بناء لاهوت إسلامى يتـوافق مع المنطق.. كما يمجد الفلاســـفة الكبار مثل الكندى، والفارابـــى، وابـــــن ســـــــينا، وابن رشد، ويرى فيهم محاولة بطولية للتوفيق بين حكمة اليونان «الفلسفة» وبين الإسلام، معتبرًا أن مشروعهم كان يمثل قمة النضج العقلى فى الحضارة الإسلامية، ويمتدح العلماء التجريبيين مثل ابن الهيثم وجابر بن حيان والبيروني، معتبرًا إياهم رواد المنهج العلمى الذين يمثلون الجانب المشرق والأكثر «معقولية» فى تراثنا.

«العقل.. كوكب درى»

بيّن المؤلف أن الطريق إلى العقل يبدأ من البديهة فالعقل لا يستيقظ بمنهج بل ومضة أولي، كإحساس داخلى بالحقيقة.. ليس هوى ومشاعر، لكنه حدس ينتج عن معرفة مضمرة وتجربة متراكمة ترفض الغريب والشاذ، وهنا يتناول المؤلف الفكرة أن العقل لا يبدأ بالبرهان، بل بالبصيرة ثم يتحول البرهان لاحقًا إلى وسيلة للتحقق فالبديهة هى الشرارة الأولى التى تضيء، ثم يأتى العقل ليختبر الضوء ويمتحن الطريق.. فى هذا الربط بين البديهة والعقل يعيد المؤلف الاعتبار إلى تلك اللحظة التى تدرك فيها الحقيقة دون خطة، لأن الوعى كما يرى أحيانًا يرى قبل أن يفهم كيف رأي.

ثم ينتقل المؤلف إلى مرحلة «المصباح»، وفيها تصبح البديهة عقلاً متزنًا، فالنور الأول لايكفى وحده للوصول إلى الحقيقة، بل يحتاج إلى زجاجة تحميه وتوجهه.. العقل فى هذه المرحلة يتحول إلى مصباح فى مشكاة، أى نور داخل حامل يحفظه من الرياح، والمعرفة لا تبقى إذا لم تتحوّل إلى رؤية مستقرة.. وهنا يبدأ التفكير المتماسك، حيث تتحول الومضات إلى أفكار، وتتصل الأفكار ببعضها ويترابط الدليل بالنتيجة.

غير أن المؤلف لا يريد أن يكون العقل مجرد مصباح، بل نورًا «دريًا»، أى كاملاً متوهجًا فى هذه المرحلة، يصبح العقل حكمة، فالحكمة ليست معرفة، بل قدرة على وضع المعرفة حيث يجب أن تكون وقد يعرف الإنسان، لكن الحكيم وحده يعرف متى وكيف يستعمل معرفته وهذا ما يصنع الفرق بين التفكير المجرد الذى لا يغيّر الواقع، وبين التفكير القادر على التأثير فيه.

«الإمام على يواجه التطرف»

وعند هذه النقطة، يخرج الكتاب من التنظير إلى التاريخ، فيبحث عن نموذج بشرى يجسّد العقل فى أنقى صوره، فيختار شخصية على بن أبى طالب ليس لأنه رمز دينى أو سياسي، بل لأنه فى نظر زكى نجيب محمود، عقل متوازن بين الفكرة والعمل، بين المنطق والقوة، بين الكلمة والفعل.. والعقل عنده ليس سلاحًا نظريًا، بل مهارة عملية. وعلى فى بطولاته وحكمته دليل على أن العقل ليس هروبًا من الحياة، بل مواجهة لها، وأن الفكر الحقيقى لا يخـــاف من الواقع، بل يدخل إليه ويتعامل معه.

فى التعامل مع التاريخ، اعتمد المؤلف على موقف الإمام على فى مواجهة من أرادوا فرض آرائهم بالقوة تحت شعار «الدين»، مشيرًا إلى أن العقل ليس ضد الإيمان، بل ضد استغلال الإيمان ليصبح أداة قهر، أثبت على أن الإيمان لا يحتاج إلى صراخ ليكون حاكمًا، بل يحتاج إلى عقل يمنح الفكرة معناها الحقيقى فالتدين الذى ينقلب إلى سلطة أو رغبة فى السلطة ليس تدينًا، بل رغبة فى الحكم والجدل الدينى الذى يلغى العقل ليس دفاعًا عن العقيدة، بل دفاع عن النفس عبر «اللا عقل« وكأنه هنا يشير إلى الجماعة الإرهابية وعقلية السلطة السيطرة عليها تحت ستار الدين.

«قوة مغرية»

على الجــانب الآخــــر يصـــوّر الدكتـــور زكى اللا معقول كقوة مغرية، توفر أجوبة جاهزة وتمنح الرضا النفسي، لكنها تقتل القدرة على رؤية الواقع فالإنسان الذى يأخذ الجواب المريح يفقد الرغبة فى السؤال المحرج والإنسان الذى يكتفى بالشعور يفقد شجاعة المعرفة.

بهذا الانعطاف، يبدأ الفيلسوف الكبير فى تقديم أمثلة من التراث عن اللحظات التى انتصر فيها اللا معقول.. لا من أجل التمديد بها، بل من أجل الفهم لكيف يمكن لفكرة بلا دليل أن تهزم عقلاً كاملاً يحمل حجة؟ وكيف يتحول شخص متعصب إلى سلطة تُسكت عقول الآخرين؟ مثلما حدث فى الفتنة الكبري.

ثم يوضح أن أخطر لحظة فى حياة فكرة ما هى لحظة تقديسها.. حين تصبح الفكرة مطلقة، تفقد القدرة على التطور.. وكل فكرة غير قابلة للنقاش هى فكرة انتهت حياتها وهكذا يصف لحظة سقوط العقل فى فخ اللا معقول بأنها لحظة استبدال البرهان باليقين، والبحث بالحسم، والاختبار بالتسليم.. ففى اللا معقول، لا وجود لمناطق رمادية كل شيء أبيض أو أسود.. والمعيار ليس الحقيقة بل الانتماء إذا قلت مانحب فأنت حكيم، وإن قلت ما نكره فأنت عدو وهكذا تستبدل الجماعة عدم التوافق بالإرهاب، وتصبح الحقيقة مسألة ولاء لا مسألة دليل.

«الخرافة»

ويدخل المؤلف إلى الطبقة الثالثة فى اللا معقول وهى المعرفة التى لا تُختبر.. يقول إن أى فكرة لا يمكن اختبارها تتحول ببطء إلى عقيدة، والعقيدة تتحول إلى سلطة، والسلطة تتحول إلى قيد.. وتلك هى اللحظة التى يصبح فيها اللا عقل جزءًا من الثقافة العامة حيث لم يعد الناس بحاجة إلى الدليل، بل إلى اليقين.. ولم يعد المجتهد بحاجة إلى التفكير بل إلى الاقتباس والعنعنة، وكلما ابتعد الإنسان عن التجربة، ســيطر عليه الخــوف فالخـــوف هــــو وقــود اللا معقول.

ومن ذلك تخلق الخرافة وهى ليست جهلاً، بل محاولة خاطئة لاستعادة التوازن النفسى وهكذا يشرح المؤلف أن اللا عقل يوفر دائمًا «راحة عقلية» لأن التفكير مرهق، بينما الاستسلام مريح والعقل مرهق لأنه مسئول واللا عقل مريح لأنه بلا مسئولية.

ثم يقدّم نموذجًا آخر من تاريخنا فئة من الناس كانت ترى أن التفكير خطر لأن الأسئلة تهدد ما اعتادوا عليه، ولأن الحقيقة حين تُكتشف قد تغيّر مواقع القوة وهنا يشير المؤلف إلى تلك اللحظة التى يصبح فيها «التصديق فضيلة» و«الشك رذيلة»، مع أن الحضارة كلها قامت على الشك المنظم، لا على التصديق الأعمي.. إن أول خطوة للعقل هى السؤال، وأول خطوة للا عقل هى الطاعة. وهكذا تتشكل الأنظمة الذهنية المغلقة التى ترفض أى رأى جديد، وتدافع عن القديم حتى لو لم تفهمه، وتستميت فى حماية الموروث حتى لو كان معيقًا.

«النفاذ للمجتمعات»

اللا معقول كما يكشف الدكتور زكى نجيب محمود لا ينتصر بقوته، بل بضعف المستعد لتصديقه.. يسيطر على العقول التى تحتاج إلى اليقين أكثر من حاجتها إلى الحقيقة، ويجذب النفوس التى تخاف من مسئولية التفكير. فالجهل، كما يقول المؤلف ضمنيًا، ليس نقيض العلم، بل نقيض الجرأة.

ويخصّص المؤلف فصلاً كاملاً لتفسير كيف تستطيع الخرافة أن تبنى لنفسها حصونًا فى المجتمع. تبدأ الحكاية دائمًا بشخص يرفض التفكير، ثم تتجمع حوله العواطف، ثم يصبح الرفض موقفًا جماعيًا، ثم تتحول الجماعة إلى سلطة، ثم يتحول اللا عقل إلى قانون.. ونجد أنفسنا أمام ظاهرة كلما زاد عدد الذين يصدقون اللا معقول، أصبح يبدو معقولاً وهنا يكمن أخطر وجوه الخرافة أنها قد تصبح الإجماع.

«نجاح السلف»

تطرّق الفيلسوف الكبير فى كتاب «تجديد الفكر العربي« إلى أن ما نأخذه على وجه الإلزام من السلف هو «المنهج العقلي« و«ميزان الحوار».. فالنجاح الأقوى حين نستعيده هو علاقات وتفاعلات ونقاشات السلف تحت مظلة «العقل الحاكم» الذى يُقيم الحجة لا «التقليد الأعمى»، وإرث «الحوار المتكافئ» لا «القول الواحد».. وكل تجديدٍ يُغفل هذين يكرر دائرة البلاغة دون أثرٍ فى القرار والسلوك.

ومن ثمَّ فإن «ثقافة الحوار» ليست ترفًا، بل هى شرط صناعة وعيٍ عام يُقيم «القبول والرفض» على الظن العلمى القابل للمراجعة، لا على الإطلاق الذى يجمع «السيف والرأى» فى يدٍ واحدة.. بهذا فقط نسدُّ الطريق على إعادة إنتاج «المحنة« بأسماء جديدة.

يقدم زكى نجيب محمود تسهيلا لتحقيق ذلك، هو إجراء تمييز حاسم داخل بنية التراث نفسه يفرق بين مستويين:

المستوى الأول «روح التراث» ومنطلقاته وهو يمثل المبادئ الكلية والقيم العليا الخالدة فى تراثنا «مثل التوحيد فى العقيدة، والعدل، وطلب العلم كفريضة، والأخلاق السامية».. هذه المبادئ لا تتعارض مع العلم أو العصر، بل هى الإطار القيمى الذى يمنحنا هويتنا وأصالتنا. هذا المستوى هو ما يجب أن نحافظ عليه ونتمسك به.

المستوى الثانى «المجال التاريخى» للتراث وهو يمثل التطبيقات العملية والحلول الجزئية التى قدمها الأسلاف فى عصرهم استجابة لتحديات زمانهم ومكانهم.. ويشمل ذلك تفاصيل الأحكام الفقهية، والنظم الاجتماعية، والمعارف العلمية التى كانت سائدة فى وقتهم. هذا المستوي، كما يؤكد زكى نجيب محمود، هو نتاج تاريخى بشري، يجب أن ندرسه ونحترمه كجزء من التاريخ الديني، ولكن لا يجوز أبدًا أن نعيــش به أو نطبقه حرفيًا اليوم.

«صناعة الوعى»

تطرق الفيلسوف الكبير إلى أن «التجديد« ليس مطلبا عاما، بل «هندسة تفكير« تشكل مسئولية حقيقية على أصحاب الفكر وليست حكرا على أفراد بعينهم تبدأ من السؤال الصحيح: ماذا نأخذ من تراثنا؟ الجواب: نأخذ ما يُطبَّق اليوم، وما يمدُّنا بطريقة عملٍ أو معيار أوأداة تُحسِّن قرارًا عامًّا، ونترك ما لا ينفع معاشنا ولو كان عزيزًا على الوجدان.. بهذا فقط يتحول الكتاب وما يمثله من رؤية إلى سياسة ثقافية تعليمية إعلامية تنقل العقل العام من «زخرفة القول» إلى «هندسة الفعل«، ومن «تكرار الماضي« إلى «تشغيل الماضي« فى خدمة الحاضر والمستقبل.

كذلك ذكر الدكتور زكى أن الثقافة والتفكير فى حد ذاتها من المهم تطويرها وتطويعهم وربطهم بقضايا الواقع ومشكلاته، فالإنجاز الفكرى ليس فى «كم ما نترجم» عن الغرب أو «كم ما نطبع» عن أنفسنا، بل فى «كيف نُزاوج» ليخرج نسيجٌ واحدٌ فكرى ومعاصر.. هذا التزاوج هو مشروع بناء وعيٍ يُلاقى حاجتنا الوطنية اليوم وعيٌ يوقِّع قراراته بـ«ميزان العقل«، ويستمد ثقته من «قوانين العالم«.. حينها فقط نصنع وعيًا لا يُهزم.

ورغم مرور عقود على طرح هذه الأفكار، يظل السؤال الذى طرحه زكى نجيب محمود هو السؤال المركزى هل بدأنا فى استخدام عقلية علمية فى التفكير، أم ما زلنا نسكر بالكلمات ونهرب إلى الماضي؟ إن الإجابة على هذا السؤال تحدد ليس فقط مستقبل الفكر، بل مستقبل الوجود الحضارى نفسه، وتضمن لنا التخلص بشكل فعال مستدام من الأفكار الغريبة عن حضارتنا وهويتنا، وبذلك تظل كتب الدكتور زكى نجيب محمود كتب راهنة ومُلِحة، وشهادة خالدة على شجاعة مفكر تجرأ على تشريح مشاكل محيطه وتنبأ بخطورة وجود تيارات معادية للوطن فأصر على مواجهتها، ووضع إصبعه على الجرح مهما كان مؤلمًا.